2025/05/19更新

こんにちは!SHINKODO WATCH Online Storeです。今やその堅牢性とデザイン性の周知の程は世界的であるG-SHOCK。「壊れない丈夫な腕時計」の代名詞ともいえます。世界的なヒットを飛ばし、今も尚走り続けるブランドの開発経緯は一体どんなものであったのか?G-SHOCKの歴史として、今回はその開発経緯をまとめました。

・はじまりは締め切りに追われた末の『たった1行』の企画書

CASIO計算機にて腕時計の開発・販売事業を始めて約7年となる1981年。後のG-SHOCKの生みの親である、設計部の伊部菊雄氏は当時入社して6年目。提出する腕時計の企画書の締め切りに追われていたといいます。

商品を開発するにあたっては企画書を提出し開発許可を得ます。その企画書を作成する上では、事前に基礎実験を行い、ある程度の裏付けを取り、内容やその行程などをまとめたものを企画書として提出するそうです。

ですが、この時はそれらを行っている余裕もなかった伊部氏。たまたま仕事中に落として壊れた時計を見たことと、父親から送ってもらった腕時計を落として壊してしまった経験。

そこからふと思いつきとある企画書を作成しました。

その企画書はたったの1行で『落としても壊れない丈夫な腕時計』と書いてあったそうです。

・理想と現実との大きなギャップ

1行の企画書が無事通ったのもつかの間、見切り発車ですぐさま開発に着手し、社屋の3階からひたすら試作品を落とす実験を繰り返したそうです。

最初は時計の角にクッションを付ける程度でよいだろうと考えていましたが、それで済むほど甘くはありませんでした。実験を繰り返すうちに、緩衝材は大きくなり、試作品はソフトボール大になっていたそうです。

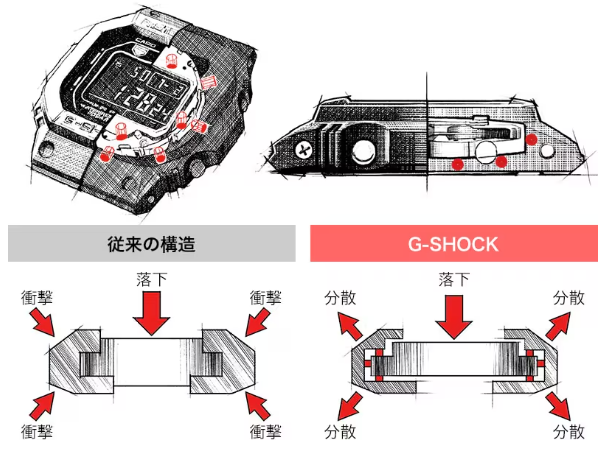

繰り返す実験の中で試行錯誤し改良を重ね、サイズの問題は構造時計の心臓部を5つの緩衝材で保護する5段階衝撃吸収構造を考案することで解決の兆しが見えたそうですが、今度は電子部品の強度に問題が発生。強化した部分とは別の部分が壊れるという悪循環で、実現するための行程は困難を極めたそうです。

開発に着手した1981年当時は、「時計は落とせば壊れる華奢なもの」が常識でした。

そんな当時の時代錯誤の発想である『落としても壊れない丈夫な腕時計』は当時の伊部氏の中では実現する当てのない理想に過ぎませんでした。

そして、開発は進展がないまま発売予定日だけが近づいていったといいます。

・G-SHOCKの原点は『ボール遊び』から

発売予定日が迫ってくる状況の中、追い込まれた伊部氏は最後の意地で期限を設け、起きている間の時間をひたすら開発につぎ込んだそうです。それで駄目なら、「会社を辞めるしかない」とまで思い詰めたといいます。

その覚悟もむなしく、成果もないまま時間だけが過ぎ去りました。

ふと、偶然に会社の隣の公園に足を踏み入れた伊部氏。その時に子供がボール遊びをしていたのを見て「モジュールをボールの中に浮かせる」という発想に至ったそうです。

窮地に陥っていた際の火事場の底力なのか、臨機応変の才なのか?咄嗟の閃きが進展に繋がりました。

ボール遊びから着想を得た構造は、5段階の衝撃吸収パーツをモジュールに最も衝撃が加わらない部分で点接触でのホールドするというもの。

「弾むゴムボールの中では衝撃は伝わらない」という発想から、「モジュールがボールの中に浮いている」イメージの構造で外部衝撃の吸収を行います。

これがG-SHOCKの頑健さを可能にする構造テクノロジーの原点である『中空構造』となりました。

これ以後、設計段階に目途が付き開発が進行していくことになります。

・まとめ

(※上図はG-SHOCKの原点『中空構造』の設計イメージ)

今回は、G-SHOCKが白紙の状態からその構造の原点ができるまでの開発・設計のエピソードについてご紹介させていただきました。

筆者の感覚では、世界的に有名な商品のはじまりは、「練りに練って企画を作る」といった印象ですが、その発端は「ふとした思いつき」だったことに驚きました。

また、構想を実現するためにひたすらに実験を繰り返す中、ひっ迫した状況で「ボール遊び」から着想を得たという伊部氏の観察眼と発想の転換や、あえて「ダメだったら会社を辞める」という覚悟や執念が、それを実現し得たというところにドラマを感じます。

しかし、ここまでは商品の設計図のみが完成したようなもの。実際に商品として作りあげるまでには更なる試練が待ち構えていたといいます。

→「G-SHOCK(ジーショック)のできるまで②【製造実現編】」に続きます。